INASOFT 管理人のひとこと

INASOFT 管理人のひとこと

フリーソフトダウンロードサイト「INASOFT」の管理人 矢吹拓也 が日々の「ひとこと」を語るページです。

2021年1月1日より、旧ブログ(blog.inasoft.org)からお引越ししました。

・INASOFT Webサイト: https://www.inasoft.org/

・管理人のふたこと(長文記事/寄稿文): https://www.inasoft.org/talk/

2022年7月下旬より再び本業多忙化してきているため、更新頻度は落ちます。 [2022/7/24 19:32]

Tweet

■「ゲゲゲの鬼太郎」の「ゲゲゲの」って、何なんだろう?

2025年11月14日(金) 0:00:00

小学生の頃、校外学習に行くためにバスに乗るにあたり、「紙の袋の中にビニール袋を入れた、嘔吐物を受け止めるための袋」を持たされたことがありました。

当時、その袋は「きたろうぶくろ」と呼ばれていました。

なぜそんな名前になっているかというと、「ゲゲゲの鬼太郎」から。

「ゲゲゲ」が嘔吐することを意味しているわけですね。

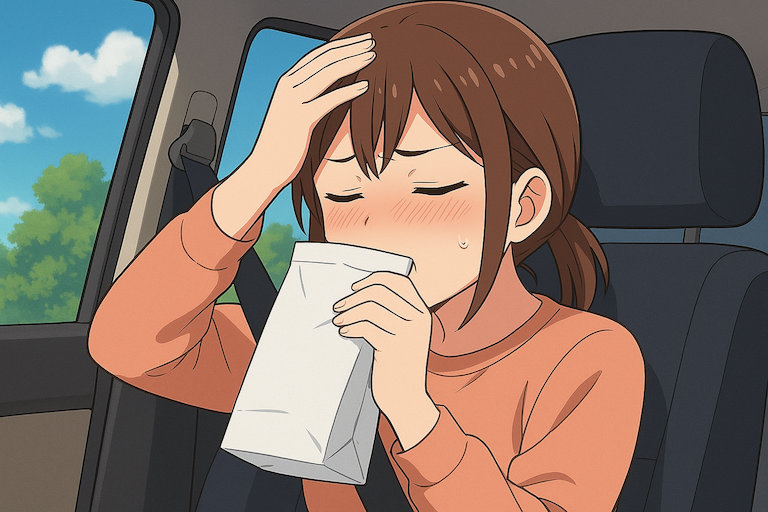

※イメージです

で、そんなことを思い出しているとき、ふと、「ゲゲゲの鬼太郎」の「ゲゲゲの」って、何なんだろう?と思いました。

嘔吐の鬼太郎なわけないし。

ちょっと調べたら、作者である「水木しげる」氏が幼少の頃、自分の名前の「しげる」をうまく言えず、「げげる」「げげ」と言っていたことがあり、そこから、ある程度大きくなっても「げげる」と言われていたというエピソードがあり、そこから来ているんだそうですね。

そういえば、1990年代前半にNHKで放送されていたドラマ「のんのんばあとオレ」(水木しげるの自伝的エッセイ)の中でも、周囲の人から「げげる」と呼ばれていたのを思い出しました。

懐かしいなぁ。

話は最初に戻りますが、学年単位で学校の外に出て学習する校外学習について、東京都のみ、「移動教室」(いどうきょうしつ)と呼ぶ習慣があるらしいですね。東京都に設置されているからか、文部科学省でも「移動教室」という言葉が使われます。

しかし、東京都と文部科学省以外では、「移動教室」という表現は使われないんだそうで。

不思議なもんですね。文部科学省が使っているなら、それが正式な表現になり、他でも使っている地域があってもよさそうなもんですが。

ただ、私が住んでいる埼玉では、「移動教室」は、学校内で、自身のクラスの教室以外(音楽室、理科室、図工室、図書室など)に移動して行う授業のことを指して、「移動教室」と呼んでいました。そちらの使い方の方が強いから、文部科学省の呼び方が浸透しないのかもしれません。

目次の表示:

ブログではないので、コメント機能とトラックバック機能は提供していません。ご質問・ご意見等はメール、フィードバックまたはX等からお願いします。いただいたご質問・ご意見などは、この「管理人のひとこと」の記事に追加、あるいは新規の記事にする形で一部または全文をそのまま、あるいは加工させていただいた上で、ご紹介させていただく場合があります。

当サイトでは掲載内容による不具合等に関する責任を持ちません。また、内容の正確性についての保証もありませんので、情報をご利用の際は、利用者の自己責任で確認をお願いします。

- 最近の更新 -

3442489 (+0074)[+0934]

Copyright© 2010-2026 INASOFT